现代堆肥的原理性错误及解决方案

一、现代堆肥的原理性错误分析

堆肥作为中华民族在农业生产中的智慧结晶,不仅承载着悠久的历史文化,更是古代可持续农业生态循环体系中不可或缺的一环。传统堆肥方法多选在温暖干燥的春秋季节进行,那时阳光充足,气候适宜,为堆肥过程提供了天然的热源,同时干燥的气候促进了堆体水分的快速蒸发,无需大量通风即可保证堆体水分的去除,且凉爽的气温有效抑制了蚊蝇的滋生,为堆肥创造了一个清洁卫生的环境。这种简单而经济的方法,是人与自然和谐共生的生动体现。相比之下,现代化堆肥技术有着显著的不同。为了有效控制臭气外溢,现代堆肥过程通常在密闭环境中进行。这一措施虽然提升了环境友好性,但也带来了新的挑战—必须通过通风来去除多余的水分,通风的同时必然带走大量的热量。此外,无论环境温度如何变化,现代污泥堆肥系统都需要维持稳定的处理量,以确保持续运行。这两点要求共同导致了现代污泥堆肥技术的一个原理性缺陷。为了更清晰地说明这一缺陷的产生,假设一个典型的现代堆肥生产系统:该系统为了臭气收集与处理,在密闭空间内进行发酵,以系统每日稳定处理1吨含水率为80%的污泥为例,分三步来论证这一过程中的问题。

1.堆肥过程需要水分的减量蒸发。

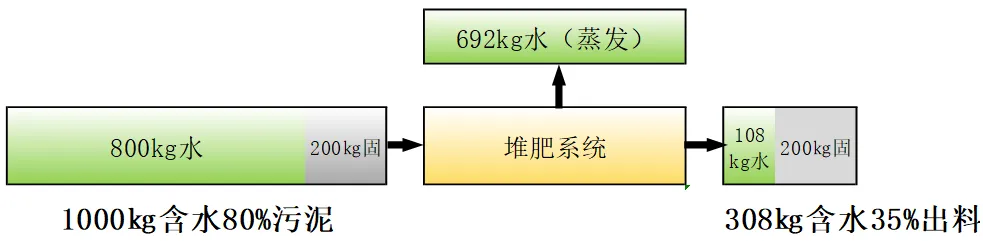

为了简化模型,忽略堆肥过程中固态物质中有机份挥发和添加干燥辅料后吸收的水分的影响,如下图所示,1吨含水率80%的污泥发酵后减量约692公斤的水分, ,即每小时需要带走28.8公斤的水分。

图 1:污泥堆肥水分平衡(减量)图

2.冬夏季需要热能的差距。

由于是密闭的堆肥系统,减量的水份是以水蒸汽的形式被除臭系统随风收集带走的,为了简化理解,根据实际运行情况,给出夏季运行数据,如下表。

表 1:夏季运行数据

表 1:夏季运行数据

备注:①数据查表得到。 ②堆体通风场的温度,指堆体上方通风换气空间的综合温度。 ③除臭出风的温度,与风量有关,遵循牛顿冷却定律。 ④风量与引风机工作频率有关,影响除臭出风温度。夏季每小时通风量575立方米,带走28.8公斤水,这些空气经过发酵系统从环境温度30℃升温到45℃,同时从堆体带走热量约3.1kW·h。如果冬季也要满足除水要求,理论运行数据将如下表:

表 2:满足除水的理论冬季运行风量

表 2:满足除水的理论冬季运行风量

冬季每小时带走28.8公斤水,需要448立方米的通风量,这些空气经过发酵系统从环境温度0℃升温到45℃,同时从堆体带走热量约7.2kW·h。从表2和表3可以看到,夏季和冬季运行时,由于环境温度导致的进风温度差异,带走同样的水分,冬季通风带走的热量比夏季每小时多出4.1kW·h。

3.热能差导致除水效果分析

根据能量守恒原理,堆体内的热量遵循以下平衡关系:

生化产生热=汽化热+通风带走热+升温热+散发环境热生化产生热:

指堆肥系统中微生物活动所释放的热量,也称为呼吸热。这种热量的产生与微生物的数量直接相关,具体数值可以视为堆肥体积与菌群浓度的乘积。根据生化反应动力学的原理,菌群浓度受到底物浓度和溶解氧等多种因素影响,在堆肥环境中,生化产热效率主要受制于堆体孔隙率决定的氧气传质效率。汽化热:指堆体中水分蒸发过程中所带走的热量。具体而言,每蒸发1公斤的水分,大约需要消耗2200千焦(kJ)的热量,这一能量消耗量约等同于0.63千瓦时(kW·h)的电能。通风带走热:指在堆肥系统的通风和曝气过程中,外界空气流经堆体时,由于空气从环境温度被加热至接近堆体内部温度,这一过程中空气所吸收并带走的热量。升温热:指在堆肥系统的日常生产中,每日新物料自环境温度下进入堆肥空间后,由于堆体温度高于新物料,堆体需要向新物料传递并消耗的热能。散发环境热:指堆肥系统温度高于环境温度,会不断向环境中散发的热量。公式1揭示了堆肥过程中的一个热能动态平衡机制,反映了堆肥系统热量的流动转换。当生化反应活跃,生化产生热增加时,堆体温度会随之升高,首先会使得通风过程中出风的温度也相应提高,从而通过空气流动带走更多的热量,其次蒸发速度变快,带走更多水分,汽化热也增加,最后堆肥系统与环境之间的温差加大,促使了更多热量向环境的散发。堆肥系统通过自我调节,最终达到一个新的温度更高的热平衡状态。相反,如果生化反应减缓,生化产生热减少,堆体的温度将开始逐渐下降。此时,汽化热、通风带走热以及散发到环境的热量也会随之减少。堆肥系统再次通过内部的自我调整机制,逐渐达到一个新的但温度降低的热平衡状态。假如冬夏季堆肥系统生化产生热没有变化或变化不大,冬季如果按照表3的风量运行,会导致堆体温度下降,达到新的温度降低的热平衡状态。这种平衡最终主要是以降低汽化热为代价的,具体而言,4.1kW·h通过减少蒸发6.5公斤水的汽化热来弥补热能损失,即冬季每小时每吨泥料将少蒸发6.5公斤水分,日累计少蒸发水分达156公斤,这种情况下,即使再增加20%的秸秆(200公斤),也不能满足出料含水率35%的要求。实际情况比模型要复杂一些,堆肥厂夏季出料含水率一般都比较容易达标,而冬季往往大量减产或出料含水率偏高,就是由于冬季通风带走热量大造成的。虽然冬季可以多增加辅料,透气率提高,会增加热能产生速率,但冬季由于温差大,向环境散发热也会增加,新进物料由于初始温度低,也需要更多的热量升温,总之,传统方法无法弥补冬季通风的热能损失。以上过程,可以根据实际运行数据修正数学模型的方法,计算出系统最佳运行通风参数和冬季最大处理量,一般来说,冬季要比夏季处理量减少20%-50%,但具体数值还需依据详尽的数据分析来验证。

二、原理性错误的解决方案

现代化堆肥工艺需要一个稳定可靠的且具备大幅调节能力的热能生产系统来完成水分的去除。然而,生化反应本身是一个具有显著滞后性、非线性,并常受随机因素干扰的不稳定系统。在高温季节,微生物产生的呼吸热通常能够满足堆肥过程中汽化热的需求,从而确保出料含水率达到标准。然而,一旦进入寒冷的冬季,环境温度的大幅下降使得除去堆体水分需要的热能大幅升高,而生化产生热无法大幅调节弥补巨大热能缺口,进而影响堆肥过程的持续进行。

图 2:发酵热能回收示意图

为了有效解决这一问题,创新性地研发了一项热能回收专利技术,该技术巧妙地将堆肥发酵单元排放的含臭气体进行水洗预处理,以减少灰尘对后续换热器翅片的影响,随后,经过处理的气体小部分直接安全排入大气,而大部分则与新鲜空气配比混合后进入热泵单元,首先通过冷凝过程去除多余水分,随后被加热至适宜温度,最终再次被送入发酵单元内部。此热能回收与循环利用机制,充分利用了热泵技术的高效性,不仅成功回收了废气中蕴含的宝贵汽化潜热与高温热能,实现了能源的最大化利用,还显著降低了臭气排放带来的环境压力。该系统还能够根据当前环境温度以及发酵单元的实际需求,自动调节热泵的工作功率以及新风与废气的混合比例,确保堆肥过程在最优的热能条件下进行。这一创新技术的应用,不仅有效弥补了传统堆肥工艺在冬季因环境温度低而导致的热能供给不足问题,还显著提升了堆肥过程的整体效率与环保性能,推动了堆肥技术的现代化、绿色化转型。